Поэзия псковских кладбищ

Яркий критический очерк краеведа Н. И. Платонова, посвященный поэзии эпитафий на псковских кладбищах. Статья была опубликована в 1929 году в четвертом выпуске сборника «Познай свой край».

«Познай свой край» сборник Псковского общества краеведения. Выпуск 4

С приходом зимы элегичный герой бежит от кладбищенских холодов и обращается к книге. В четвертом выпуске сборника «Познай свой край», изданном в 1929 году, есть яркий критический очерк краеведа Н. И. Платонова, посвященный поэзии эпитафий на псковских кладбищах.

Кто не замечал во время прогулки по кладбищу засилия глупых эпитафий? Они покрывают плиты как текстовая плесень, дублируя и коверкая друг друга. Но есть среди эпитафий и причудливые, оригинальные, поэтичные.

В статье Платонов публикует надгробные надписи в память о разных людях, погребенных на различных кладбищах — Дмитриевском, Мироносицком, Никитском, Немецком, Иоанно-Богословском, при Мирожском монастыре и др. Собрав своеобразную коллекцию мертвецов — жена священника, полковника, купца, белый офицер, матрос, молодая девушка, ребёнок, Платонов отмечает, что «внимательное изучение своеобразных эпитафий вскрывает не мало любопытного и поучительного в жизни и в психологии «рабов божьих» — мертвых и живых».

Хвалит матросов, презирает вымирающее белогвардейство в лице поэта Н. Гумилева и, самое главное, категорично отзывается о судьбе растерявшихся обывателей, «духовных середнячков», чья гибель бессмысленна и случайна — «Это — те щепки, которые летят, когда рубят лес».

За иронией Платонова скрывается надежда, что в будущем нового общества кладбищенская поэзия станет творческим отражением жизни человека.

М. К.

Эта поэзия будет говорить не о «рабах божиих», не о страхе человека перед лицом небытия, не о его надеждах на милосердие бога, не о покорности его воле божией; она будет говорить о человеке — творце, о неустанной работе его мысли, о преодолении смерти жизнью, той жизнью, которая не нуждается в оправдании, которая сама себе довлеет.

Подробнее о творчестве псковского краеведа можно прочитать в статье А. В. Филимонова «Краеведческая деятельность Н. И. Платонова».

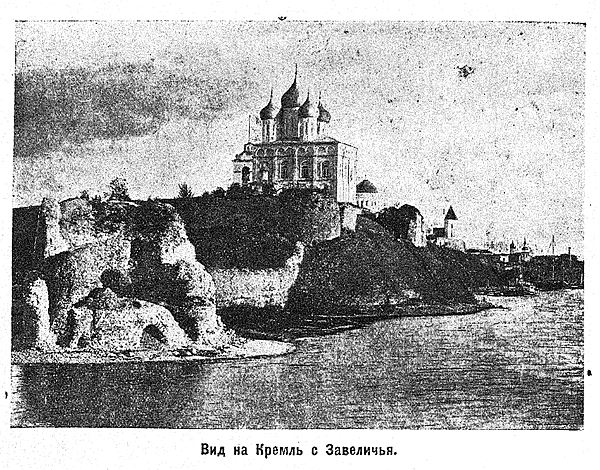

Илл. 1 (из 2). Вид на кремль с Завеличья. Стр. 64

Поэзия псковских кладбищ.

В рассказе М. Горького «Кладбище» (т. XII) бывший поручик Савва Яковлев Хорват говорит: — «Вслушайтесь: клад—бище. Клады бы искать надо здесь. Клады разума, сокровища поучений. А что я нахожу. Обида и позор. Всем — обида. «Вси в житии крест яко ярем вземшии» обижены нами и за это будете обижены вы, обижен я. Поймите: «крест, яко яремя—а. Значит, признано, что жизнь — трудна и тяжела. Почтите же достойно отживших — они ради вас несли при жизни бремя и ярем, — ради вас. А эти, там, не понимают».

Чем же, по мнению Хорвата, обижены мертвецы и какая обида ждет каждого из смертных? Обида забвения, забвения той доли в жизненном творчестве, которую вносит каждый человек. «Посмотрите, разве это памятники. Что они напоминают вам и мне. Ничего. Это не памятники, а паспорта, свидетельства, выданные человеческой глупостью самой себе. Под сим крестом — Марья, под сим — Дарья, Алексей, Евсей — рабы божьи и — никаких примет. Это — безобразие, здесь людей, отживших трудную жизнь, лишили жизненного образа, а его необходимо сохранить в поучение мне и вам. Образ жизни всякого человека — поучителен, могила часто интереснее романа, да-с».

Едва ли можно сомневаться, что словами Хорвата говорит сам Горький — так ярко горит в этих словах жадное любопытство к человеку, так сильно в них стремление использовать все средства для возвеличения человека, для укрепления уважения к нему. Хотя наши кладбища не могут удовлетворять таких чрезмерных требований, какие предъявляет кладбищам Хорват-Горький — быть историей всей жизни города, поднимать чувство уважения к людям, знаменовать не силу смерти, а победу жизни, торжество разума и труда — но все же внимательное изучение своеобразных эпитафий вскрывает не мало любопытного и поучительного в жизни и в психологии «рабов божьих» — мертвых и живых.

В самом деле, разве нижеприведенная надпись не воскрешает в вашем воображении жизни «старушки Дарьюшки» и не разъясняет психологии ее сына — Михаила Кузьмича.

Если Михаил Кузьмич питает полную уверенность увидеть свою мать («и затем жди меня»)..., то у полковника Юзгенева уже закрадываются сомнения; он ужё не так категорически говорит о новой встрече с женой, он уже ставит эту встречу под знаком вопроса.

Это скептическое отношение к возможности новой встречи более определенно выражено в следующей надписи:

Даже жена священника, которой менее всего, казалось бы должно быть присуще недоверие к реальности потустороннего мира, не свободна от мысли о том, что она прощается «навеки» со своим супругом.

Нередко авторы надписей пытаются объяснить преждевременный уход своих близких от жизни. В этом случае чаще всего проводится мысль, поэтически выраженная Лермонтовым:

Так, полковник Бибиков полагает, что его супруга была «слишком небесной» и поэтому недолго «цвела ему щастием».

Аналогичная мысль содержится и в следующей надписи:

Но если все прекрасное «гостит лишь на земле», то естественно является вопрос, где же оно имеет свое постоянное местопребывание и какова была цель появления его на земле. Целый ряд надписей отвечают на эти вопросы вполне определенно.

Таким образом, лишь небо является подходящей жилплощадью для прекрасного; кратковременное же появление этого прекрасного на земле обусловливается исключительно желанием бога «показать свое творение», подчеркнуть разницу между сущим и должным.

Эта недолговечность всего прекрасного, отсутствие на земле условий для его расцвета сообщает всякому проявлению красоты особенную ценность, заставляет особенно остро и больно ощущать его утрату. Вот почему смерть детей, являющихся лучшими цветами земли, нередко вызывает такое выражение скорби и нежности, которое по своей искренности и задушевности приближается к подлинной поэзии.

Свое тяжелое горе — потерю детей — родители пытаются смягчить мыслью о том, что преждевременная смерть спасает от неизбежных жизненных страданий. В этом отношении довольно показательна следующая надпись:

Сон смерти так глубок и благостен, так далеко уносит от жизни, что нужно бережное к нему отношение, благоговейная тишина.

Яркое выражение тяжелых переживаний, связанных со смертью ребенка, дает следующее стихотворение, нередко фигурирующее в качестве эпитафии

К этому стихотворению очень близко примыкает по своему оформлению нижеследующая надпись на могиле молодой девушки:

В основную лирическую ткань эпитафий вплетаются сплошь и рядом «философские» мотивы-размышления о сущности человеческой жизни. Правда, эта «философия» не блещет оригинальными мыслями и в значительной степени является лишь отражением христианских представлений о жизни и смерти; но в поэзии важно ведь не только то, что говорится, но и как говорится.

В последнем случае небезынтересна следующая надпись:

Другая надпись подчеркивает, что подлинная жизнь начинается лишь за гробом.

В том же тоне составлена надпись на памятнике жены начальника инвалидной команды, умершей в 1851 г. (Мироносицкое кладбище).

Чем-то новым, существенно отличным от обычной «философии» кладбищенской поэзии звучит такая эпитафия.

По своей идее эта надпись близка к той цитате из Шелли, которую завещал написать на своей могиле Плеханов — «он слился с природой».

В начале статьи уже была приведена надпись, дающая яркое представление о жизни «старушки Дарьюшки», интересная в отношении быта и психологии почивающих «рабов божиих».

К этой же категории и в известной мере можно отнести ряд других эпитафий.

Вот, например, как характеризуют дети своего отца:

О тяжелой, безотрадной жизни, наполненной изнурительным трудом, говорит следующая надпись:

Авторам некоторых эпитафий не чуждо стремление привлечь внимание читателя особыми техническими приемами своего творчества.

Вот, например, какой акростих сочинила супруга купца Авдеева в качестве надписи на могиле своего мужа:

Громоносные годы революции, усиленным темпом заселявшие наши кладбища, не могли не внести новых мотивов в содержание эпитафий. Очень часто ложились рядом на вечный покой люди, яростно сражавшиеся под красным знаменем и под двуглавым орлом. Казалось бы, «жизнь их поссорила, смерть помирила». Но и после смерти между ними проходит резкая грань, и эту грань проводят эпитафии.

В самом деле, каким резким диссонансом в общем хоре эпитафий звучит нижеследующая надпись на братской могиле моряков, как далека она по своему настроению от обычной кладбищенской лирики, как ярко горит в ней пафос революционной борьбы.

Есть что-то общее, что-то близкое по духу, по горделивому сознанию своей творческой, созидательной силы и роли в жизни, по своему презрению к смерти между этой эпитафией и чудесной эпитафией, вырезанной на могильной плите художника в Столетском соборе и принадлежащей Полициану.

Диаметрально противоположные мотивы звучат в эпитафиях защитников старого мира. Чем-то беспомощным, обреченным, сознанием какой то роковой ошибки, полным отсутствием веры в то дело, ради которого человек пожертвовал жизнью, проникнута эпитафия на могиле белого офицера А. Гаврилова.

Если надпись на могиле красных моряков ассоциируется с гордой эпитафией Полициана, то вышеприведенная эпитафия вызывает в памяти чрезвычайно характерное стихотворение одного из последних поэтов русского дворянства и буржуазии Н. Гумилева, погибшего в политической борьбе.

Так смыкаются в общем чувстве отчаяния и беспомощная эпитафия на могиле армейского поручика и стихи высокого мастерства и выразительности, принадлежащие перу maitr’a целого литературного направления. Это сближение, это созвучие не случайны. Это выражение принадлежности безвестного офицера и большого художника к обреченному, умирающему классу.

В кровавом вихре классовой схватки часто гибнут не только активные бойцы с той и другой стороны, но и растерявшиеся обыватели, «духовные середнячки».

Гибель этих людей бессмысленна и случайна. Это — те щепки, которые летят, когда рубят лес.

Вот, например, краткое повествование «скорбящих родителей» о смерти некоего Миши Мячкова.

При изучении эпитафий сразу бросается в глаза одно существенное обстоятельство — к оригинальному творчеству, к посильному выражению своих переживаний и мыслей, связанных с потерей близких лиц, прибегают главным образом «люди простого звания», люди непосредственного чувства.

Что же касается верхов социальной лестницы, то свои мысли и чувства, вызванные смертью близких, они облекают почти исключительно в готовые формулы христианского вероучения.

В этом отношении особенно показательны надписи немецкого кладбища. Здесь господствует почти одна эпитафия, выражающаяся словами: «ruhet im Gott». Вы можете просмотреть сотни самых разнообразных памятников — и везде фигурирует эта фатальная, стандартная эпитафия.

Христианская догматика, как и всякая догма, сковала, замкнула в тесный круг определенных формул всякое проявление мысли и чувства. На кладбище сохраняется такой же приличный тон, какой принят в «порядочном обществе». Правда, соблюдение этого тона нередко влечет за собой невольную злую иронию по отношению к усопшему.

В самом деле, трудно сохранить серьезность, читая на грандиозном мраморном памятнике какого-либо местного богатея такие трогательные слова:

Нарождающийся новый быт, новые представления о жизни и о смерти, несомненно, должны существенно изменить характер кладбищенской поэзии. Эта поэзия будет говорить не о «рабах божиих», не о страхе человека перед лицом небытия, не о его надеждах на милосердие бога, не о покорности его воле божией; она будет говорить о человеке — творце, о неустанной работе его мысли, о преодолении смерти жизнью, той жизнью, которая не нуждается в оправдании, которая сама себе довлеет.

Н. И. Платонов.